blog

ランステーション(ヨーグルトケーキ)

視聴回数、1000回を超えていた!

カラオケ会(恋)(後半)

暑くて外に出たくないので

大渋滞の高尾山!6号路ルートで初夏のハイキング

高尾山を6号路ルートで日帰り登山してきました。

梅雨の合間の晴れた週末。しかも稲荷山コースが倒木による通行止めとあって、登山者の大半が6号路に押し寄せて大渋滞が起こっていました。

改めて高尾山の人気っぷりを思い知った1日でしたが、山の上は比較的涼しくてあじさいも綺麗に咲いて初夏のハイキングを楽しめました。

前週の尾瀬・燧ヶ岳登山の筋肉痛が完全に治りきっていないまま迎えた週末。

こんなにも長引くもんかね、と自身のポンコツっぷりに嘆きたくなります。。。今週はお休みでも良かったのですが、晴れマークを見て気分だけは山モードになれたので東京のオアシス(?)である高尾山に登ってきました。

昨年も6月、7月、8月、9月と真夏の高尾山は経験しているので、灼熱登山になるのは承知の上でしたが、いやいやまさかこれほどの大名行列が組まれるとは。

過去経験したことのないくらいの渋滞が発生してました。

スタートはいつも通り高尾駅。

2025年は6月にして早くも九州、四国、近畿の西日本が梅雨明け。例年にないくらい異例の速さで東京はまだ梅雨明け発表はされていないものの、この日も綺麗な青空。

水不足が心配になります。

高尾駅から高尾山口駅までは徒歩20分くらい。

途中のファミマ、セブンで朝食休憩するのがルーティン。この日はスパイシーチキンが食べたくなったのでファミマにしました。

こちらの鳥居をくぐった先が高尾山口駅。

週末ということで駐車場も駅前もかなりの盛況っぷりでした。

登りに来ている自分が言うのもなんですが、真夏に高尾山なんてみんな良く登るなぁ~と思います。さすが世界一の登山者数を誇る高尾山。

高尾山ケーブルカー乗り場に到着。

夏の高尾山と言えばビアマウントが有名ですが、ちょうどこの日がオープン初日でした。

過去に何度か行ったことありますが、真夏でも陽が沈んだ高尾山山頂あたりはそれなりに涼しいのでおすすめです。

よっしゃ、山登り開始!

……と思っていたらいきなり出鼻をくじかれる。毎回登りで利用している稲荷山コースがなんと倒木で通行止めとのこと。

慣れ親しんだ高尾山ということで全く下調べせずに来た結果がこれよ。

仕方ないので6号路で登ることにしました。

ただ、高尾山登山は毎回登りが稲荷山コースということでマンネリ化していたので、たまには変えるのも悪くはないなとこの時は思っていました。この時はね。

6月ということで道脇にはアジサイが満開。

本来ならまだ梅雨の雨シーズンということでアジサイも最盛期なんでしょうが、晴天続きで何となく干からびている感じもしました。

しばらく舗装路を歩いて6号路の登山口に到着。

ここから登山道へ入って行きます。

6号路の特徴と言えば、この序盤の沢沿い歩き。

すぐ脇に小川が流れて非常に清涼感ある雰囲気に包まれています。

夏の暑い時期なんかには最もおすすめルートかもしれません。

……なんですが、ものの数分で事態が一変。

なんか人が増えてきたなと思ったら、大渋滞が発生してました。

どうやら稲荷山コースが通行止めで6号路に人が集中したようで、部分的に立ち止まることも。

季節問わず過去にもう20回近く高尾山には登っていますが、ここまで長い行列が発生したのは今回が初めてです。

やべぇ(笑)

決して団体ツアーで登りに来ているわけではありません。

6号路が登りの一方通行になっていたのも納得。これで下山客とのすれ違いもあったら間違いなくカオスになります。

追い抜くこともできないので、周りに合わせて登って行く。自分のペースで登れないのはストレスですが、後ろを歩いている人の会話が結構面白くて、どうもこの高尾山が初登山らしく頑張って山道具を揃えたとのこと。基本的にモンベルで買ったようで、モンベルであればとりあえず間違いはないと思っている自分は「わかってるじゃないか~」と心の中で思ってましたが、ザックはデザインがダサいからミレットにしたとのこと。このミレットっていうブランドが何のことかわからなかったですが、しばらく歩いて腑に落ちた。それ、たぶんミレー(MILLET)や。

大渋滞から解消されたのが、6号路の長い階段を終えたあたり。

6号路は基本的に緩やかな登りで、木道の階段部分だけガッツリ登らされる感じなので頑張りましょう。

こうして高尾山山頂に到着。

2025年に入って高尾界隈の低山には登りに来ているものの、高尾山山頂に来たのは今年初です。

今年もたくさん登らせてもらいます。

傍らの売店。

こんな真夏にも関わらず、おでんを売っているというブレない姿勢は見習うものがあります。

なめこ汁もしかり。買う人はいるのでしょうか。

山頂の標識もしっかり撮っておきます。

人生で何度目の登頂なのか、もう数えてもいません。

山頂の奥へ進んで行きます。

いつもは反対側の稲荷山コースから登ってくるので、こちら側からアプローチするのが妙に新鮮でした。

照り付ける日差しは強烈ですが、吹く風は意外と涼しくて湿度もあまりなかったので不快指数はそれほどでもなかったです。

途中にいたおそうじ小僧。

高尾山登山ではこの方への挨拶は忘れない。今日もツルピカ頭が輝いておるな。

そして展望デッキからの富士山。

夏場は空気が霞んだりして富士山が見れないことが多いのですが、今日は見事なまでにはっきりとした富士の姿を見ることができました。

山頂部の雪もだいぶ解けて黒々してきましたね。

しばらく山頂で休んで下山。

時刻はちょうどお昼時。登る人、下りる人、行き交う人はとても多かったです。

道なりに下って薬王院を参拝。

もうすっかり慣れ親しんだ寺院ですが、高尾山に登ったら必ず立ち寄りたくなります。

個人的に好きなのがこの山門。

重厚な門構えで何度見ても圧倒されます。

山門の脇にいる天狗様。

山門をくぐってから大杉原という参道を進んで行きます。

ここら辺は夕暮れ時に訪れると灯籠に灯りがともってまた違った雰囲気を楽しめます。

参道脇に綺麗に咲いていたのが紫陽花。

山の上はまだまだあじさいが健在で、綺麗なブルーの花を咲かせていました。

その先にあるのが、かすみ台展望台。

都心方面を眺めるなら山頂よりもこちらの方が良く見えるというくらい、屈指の展望台になっています。

新宿の高層ビル群はもちろん、空気が澄んでいればスカイツリーまで見渡せます。

その後は舗装された1号路を下って行きます。

登りのトラウマもあって渋滞勘弁ということで、道幅の広い1号路で安パイとしました。

こうして高尾山口駅まで歩いて本日のハイキングが終了。

全行程3時間ほどでした。

高尾山登山では定番となりつつある、新宿の麺屋武蔵のつけ麺を食して完パケです。

お疲れさまでした。

予習が足らずに渋滞に巻き込まれた高尾山でしたが、富士山が見れたり紫陽花が咲いていたりと、それなりに展望にも恵まれて楽しい山登りでした。

なんだかんだ疲れても精神的にリフレッシュできるのが登山の良いところですね。

また気が向いたら登りに行きたいと思います。

【日程】

2025年6月28日

【コースタイム】

9:35 高尾駅

10:05 高尾山口駅

10:20 六号路登山口

11:20 高尾山

11:45 薬王院

12:40 高尾山口駅

カラオケ会(恋)(前半)

令和七年六月二十六日〜三十日のななしの日常

ネバリノギラン

鎌倉・朝比奈ハイキングコース

お元気ですか。

今回は、鎌倉地区にあるハイキングコースの

一つである

「朝比奈ハイキングコース」

に行ってきました。

回ったコースはこちら。

【コース】

鎌倉駅⇒明王院⇒光触寺⇒大江稲荷社

⇒十二所神社⇒太刀洗川⇒太刀洗水⇒三郎の滝

⇒朝夷奈切通⇒熊野神社⇒十二所果樹園

⇒〈寄り道〉浄妙寺緑地(関東の富士見百景)

⇒由比ヶ浜⇒鎌倉駅

久しぶりに1月2日の鎌倉めぐりを行いました。

毎年、1月2日に、鎌倉のハイキングコースに

行っていたのですが、ここ数年は行っていません

でした。

今年は、急に思い立って、行ってきました。

ただし、今回行ったのは、鎌倉の中心部からは

だいぶ離れた「朝比奈ハイキングコース」です。

鎌倉市と逗子市と横浜市、3市の境にある

山の中です。

バスで行くように書かれたガイドブックが

多いのですが、鎌倉駅から歩いて行っています。

「朝比奈ハイキングコース」に行ったと

書きましたが、明確にどこからどこまでが

「朝比奈ハイキングコース」なのか、

実は、よくわかっていないんですよね。

一応、ここでは、「十二所神社バス停」近くの

路地の入口を起点に、「太刀洗川」沿いを進み、

「朝夷奈切通」「熊野神社」「十二所果樹園」を

回って戻るまでを「朝比奈ハイキングコース」

として書くことにします。

「朝比奈ハイキングコース」で検索すると、

いくつものサイトが出てきますが、

今回歩いたルートに近いコースが載っている

サイトを紹介しておきます。

朝比奈切通し散策コース *鎌倉ぶらぶら

https://www.kamakura-burabura.com/haiku1asahina.htm

このサイト、鎌倉の名所等がとても詳しく載って

いるので、いつも見ています。

なお、今回は、画像の数が多めです。

では、スタート。

【鎌倉駅】

「鎌倉駅」をスタートします。

「鶴岡八幡宮・二の鳥居」です。

「段葛(だんかずら)」を進みます。

「鶴岡八幡宮・三の鳥居」。今回は「鶴岡八幡宮」には行きません。

ここから「金沢街道」を延々と歩きました。

バスで行く人が多いと思いますが、歩きました。

「金沢街道」の「明石橋(あかしばし)交差点」

の手前です。寄り道します。ここを左へ。

「二ツ橋(ふたつばし)」を渡ります。

「滑川(なめりがわ)」にかかる橋です。左側。下流側。

右側。上流側。この先に「明石橋」があるのです

が、よく見えないですね。

【明王院】

「明王院(みょうおういん)」が見えてきました。

山門。

説明。

もう一つの山門の手前なのですが、

左下にあるように、この先、撮影禁止です。

なので、参拝はしましたが、画像はありません。

「金沢街道」へ戻って、「明石橋交差点」です。

画像の左奥へ直進。

「明石橋」です。

右側の道へ。

「光触寺橋」で「滑川」を横断。先に見えているのが、

【光触寺】

「光触寺(こうそくじ)」です。読み方がむずかしいです。

トイレの案内図。このあたり、トイレはここにしかありません。

「光触寺」へ。

山門。

全体がうまく写せません。

境内へ。

境内。

本堂。

説明。

「塩嘗(しおなめ)地蔵」。

こちらです。

「宗祖一遍上人像」。

「一遍上人」。「光触寺」でした。

【大江稲荷社】

「金沢街道」に戻ってきたら、ありました。

「大江(おおえ)稲荷社」です。

説明。

上ります。

説明。

上ります。

社殿。

近くへ。

中を拝見。「大江稲荷社」でした。

「金沢街道」の「十二所(じゅうにそ)神社バス停」付近です。

地蔵尊。

説明。

遠くに「十二所神社」が見えます。行きます。

【十二所神社】

「十二所神社」です。「じゅうにそ」は

読めません。前に道幅がなく、こんな画像。

上ります。

社殿。

近くへ。

「十二所神社」。字がくずしてあって、一見では読めず。

「山の神」。

左「疱瘡神」、右「宇佐八幡」。

と書いてありましたが区別がつかず。

「地主神」。

単なる倉庫?

いろいろな説明。

「地主神」の説明。

「山の神」の説明。

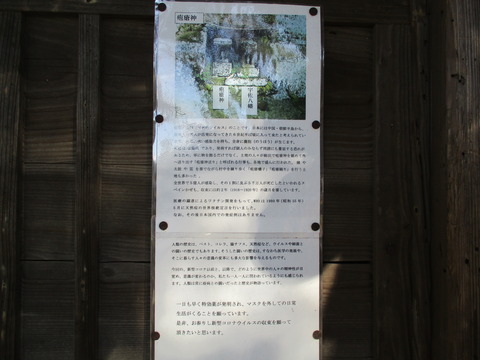

「疱瘡神」の説明。

裏はこんな崖。「十二所神社」でした。

【朝比奈ハイキングコース】

「十二所神社バス停」前の道を渡ったところ

です。この右の道へ進みます。

ようやく、ここから「朝比奈ハイキングコース」

へ向かいます。ぐるっと回って、ここに戻って

きます。

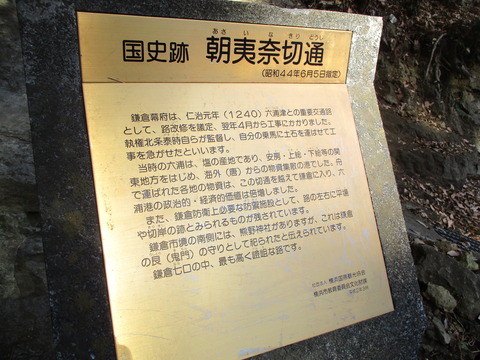

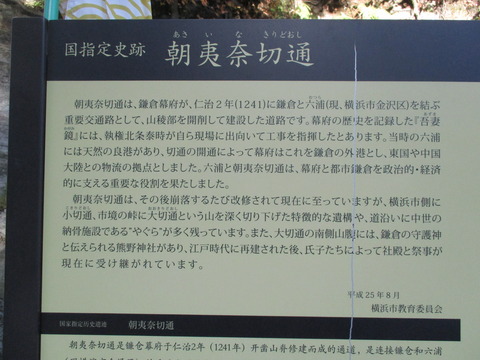

案内標識には「朝夷奈切通」と書かれています。

読みは「あさいな」です。

現在の公的な地名の表記は「朝比奈」

(読みは「あさひな」)なので、

「朝比奈ハイキングコース」としていますが、

切通しの名称としては「朝夷奈切通」が正式

なので、本文中では、こちらを使用します。

切通しの表記も、「切通し」だったり、

「切通」だったり。むずかしいです。

【泉橋/太刀洗川合流点】

道を進んで行くと、「泉橋」があります。

「滑川」にかかる橋です。

上流側。

下流側。今、歩いてきた方向。

橋を渡った先。

ここで別の川が「滑川」に流れ込んでいます。

「太刀洗川(たちあらいがわ)」です。

ここが「太刀洗川」の終点です。

ここから、「太刀洗川」に沿って、上流側へ進んで行きます。

少し進んだ先。ここから舗装がなくなります。

こんな感じの道を進みます。

倒木注意の看板。

倒木。

【太刀洗水】

この先、電信柱の先に、

「太刀洗水」。湧水地ですが、

どういう構造になっているんだ?

よくわかりません。

【三郎の滝/朝夷奈切通】

そのすぐ先、道が左右に分かれています。分岐点です。

ここを左に行くのですが、ぐるっと一周して、

この右から帰ってきます。

左へ。滝が見えています。

「朝夷奈切通」の案内板。

滝は「三郎の滝」です。

そして、ここから「朝夷奈切通」が始まります。

「朝夷奈切通」。

少し進んだ先。

まったく読めません。

障害物。

何かの構築物の跡。

道界標。鎌倉市のマーク。

地面がずっと湿っています。

石を削った道。両端に水を流すための溝。上り坂です。

切通し。

左側に、

石像。背後にあるのは道界標。

地蔵尊。

上り坂が続きます。

ここまで地面が濡れているのですが、

その先は乾いています。前の画像のあたりが川の始まりです。

石塔。このあたり、供養塔のような石柱がいくつもあります。

近くへ。

これは?

ここにも。

大きな切通し。この右に、

採掘したような跡。建物があった?

そして、磨崖仏。

切通しを進みます。

「神奈川縣」。

「横濱」。横浜市に入っていたみたいです。

落石注意。

落石?

倒木にも注意。

ここ、分岐点です。

横を向いて。右が、今、歩いてきた道。

この先に「熊野神社」があります。このあと行きますが、

まず、「朝夷奈切通」を直進。

少し先、左上に、やぐら。

とても細くなっている切通し。

通過。

その先、高速道路の高架橋が見えます。「横浜横須賀道路」です。

下をくぐります。

こんな風になっています。

右側。南東側。横須賀側。

左側。北西側。横浜側。

そのすぐ先が出口です。

石像など。

この先は車道です。

歩道の出口を振り返って。

説明。光ってしまって、この角度。

説明。

「熊野神社」への分岐点まで引き返します。

先ほどの分岐点です。左の「熊野神社」へ向かいます。

左の道のちょうど正面に太陽があって、まっすぐ撮れません。

説明。

進みます。山道です。上りです。

ここは右へ。

林道の先、見えてきました。

【熊野神社】

「熊野神社」の参道です。

上ります。

上ります。

神社の構成がよくわからないのですが、

おそらくこれは拝殿。

すぐ手前にも鳥居。

手水舎。

拝殿。

右側の境内社。

詳細不明。

その奥に、小さなほこらと金属製の扉。

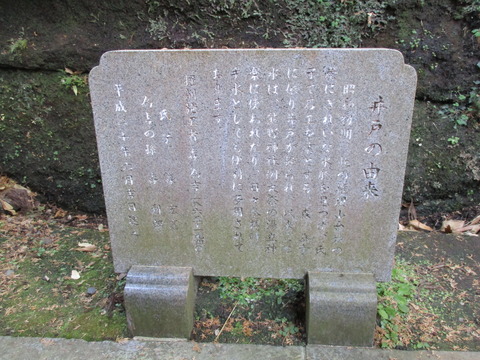

「井戸の由来」。

あとになって知ったのですが、

金属製の扉の中に、井戸があるのだそうです。

開けることができたのだそうです。

右側に階段。

上って行った先に、

社殿。おそらく、これが本殿。

正面から。

近くへ。

さらに近くへ。

こちらにも境内社。

詳細不明。

何の歌碑?「熊野神社」でした。

【十二所果樹園への道(やまなみルート)】

「熊野神社」の社殿の裏を上ったところから、

ハイキングコースが始まります。

このハイキングコースを歩いて、

「十二所果樹園」へ向かいます。

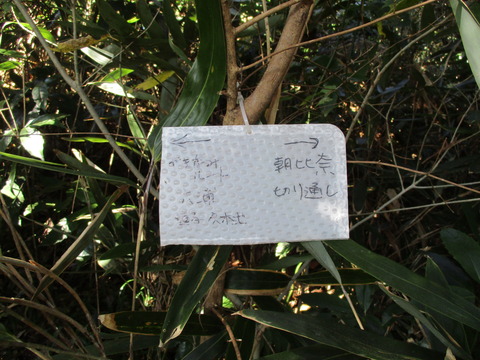

ところどころに、こういう小さな案内が掲げられています。

「十二所果樹園」とは書かれていないのですが、

この案内のとおりに進みます。

事前に知らなかったのですが、

「やまなみルート」というハイキングコースが

あって、ここは、そのメインルートへ続く

「熊野神社」からのサブルートだったようです。

こんな光景がずっと続きます。

山の中のハイキングコースです。

倒木が。

また倒木が。

こんなところが多いです。

一部、割れてしまっていますが、標識。

「十二所果樹園」の方向へ進みます。

倒木ばかり。

このあともたくさんありました。以後割愛。

階段の箇所。

その先に、街を見渡せるところが。

具体的によくわかりませんが、東京湾側です。

みんなが踏むので削れています。

アーチ状。

「十二所果樹園」方面へ。

左側は立ち入れないようになっているのですが、

こんな場所です。

鉄塔の下を通ります。

通ります。

【十二所果樹園】

「十二所果樹園」の入口付近に到着。

案内図。

「十二所果樹園」に入りますが、この時期、

特に何もありません。咲いたりしてはいません。

栗の木らしいのですが。

奥の方は、梅が少し色づいているような気が。

色づいているような気が。

展望台があるのですが、そこへ向かう途中でも、

富士山がよく見えます。この日はいい天気でした。

このあとの展望台よりも、手前にさえぎるものが

ないので、このあたりの方がきれいに見えます。

展望台です。人がたくさんいました。

ここの案内板はとてもきれい。

富士山のある相模湾側。

富士山。

手前にススキが入ってしまいます。

反対側。東京湾側。千葉の方まで見えるらしいのですが。

先へ進みます。下山します。

このあたり、梅林です。

梅の名所だそうです。

ずっと進んできました。

元々は一周できる作りのようです。

出口の扉。

通って、振り返って。

このあと、こういう道をずっと歩きます。掲載、省略します。

ずっと歩いて、「太刀洗川」の「三郎の滝」の分岐点に到着。

この右側、「三郎の滝」に、とてもたくさんの観光客がいました。

さらに歩いて、「十二所神社バス停」前へ。

「朝比奈ハイキングコース」のゴールです。

このあと、また、大きく寄り道をします。

「明石橋交差点」から「ハイランド」の坂を

上って、「ハイランド」内を通って、

【浄妙寺緑地(関東の富士見百景)】

「浄妙寺(じょうみょうじ)緑地」にある

「関東の富士見百景」の場所へ。

ここです。

富士山。雲が。

【黄金やぐら】

「関東の富士見百景」の場所を下りたところに

ある「黄金(こがね)やぐら」。

本当は写そうと思っていなかったのですが、

この説明板が新しくなっていたので、掲載。

【由比ヶ浜】

さらにずっと歩いて、「由比ヶ浜」。

この左側に「滑川」は流れ着いています。

【鶴岡八幡宮・一の鳥居】

「由比ヶ浜」へ続く「若宮大路」の「鶴岡八幡宮・一の鳥居」。

普段、ここに入るのは困難ですが、

正月で、交通が規制されているので、

入れました。

【食事】

その「一の鳥居」の前にある「魚屋路」で昼食。

寿司。

寿司。

ごちそうさまでした。

魚屋路 鎌倉由比ヶ浜店 *食べログ

https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14003264/

【鎌倉駅 ゴール】

「鎌倉駅」から帰りました。

「十二所果樹園」へ向かう「やまなみルート」の

ことを知らなかったのですが、

「やまなみルート」を通ると、「十二所果樹園」

から「ハイランド」方面へまっすぐ向かうことが

できたんですよね。

途中の案内図を見てわかったのですが、

当初の予定どおり、一旦、「十二所神社バス停」

に戻りました。

また、「十二所果樹園・展望台」で、富士山を

見ることができたので、

「浄妙寺緑地(関東の富士見百景)」に行く

必要もなかったんですよね。

ですが、当初の予定どおり行きました。

自分の性格が出たような気がします。

「太刀洗川」「朝夷奈切通」「やまなみルート」

を回る、今回の「朝比奈ハイキングコース」、

とてもいいコースでした。

今回は利用しませんでしたが、

バスは頻繁に出ているので(10分に1本)、

利用すれば、誰でも行くことができると

思います。

梅の時期に行ってみたいです。

2025年1月2日(木)の記録です。

おしまい。

人気ブログランキング にほんブログ村

[霧ヶ峰]霧ヶ峰IC~南の耳~八島湿原 (諏訪市)……まだリハビリ中

八島湿原のコバイケイソウ。

霧ヶ峰インターチェンジバス停1014-1057車山肩-1112車山乗越-1148南の耳1202-1213北の耳-1235ゼブラ山1249-1306蝶々深山分岐-1341八島湿原バス停

足腰には問題ないけれど、やはり重い荷をかついで長い時間歩くと、先日負傷した肩に痺れが起こる。それを考えて、無理のない山へ。半ば観光地のような場所ではあるけれど、勝手の分かった霧ヶ峰へ。今回は公共交通使用で。

(左)車山肩へ向かう道沿いのコバイケイソウ。(右)蝶々深山を望む。

上諏訪駅で下車し車山高原に向かうバスに乗ろうとしたら、中国人観光客で混雑して座れなかった。霧ヶ峰ICバス停で下車。ここから、車山肩、車山乗越、南の耳、北の耳、ゼブラ山へと歩き八島湿原へ下った。何の工夫もないコース設定だけれど、この体調なので仕方ない。レンゲツツジが終わり、ニッコウキスゲはこれからという端境期の感じ。

(左)樺の丘付近から蓼科山を望む。(右)南の耳・北の耳へと続く道。

車山肩へ登る途中からコバイケイソウがたくさん咲いているのが見られて嬉しくなった。その先、車山肩付近のニッコウキスゲは少し咲いていたけれど、これからといったところか。木道をたどって車山乗越の先からは、咲き残りのレンゲツツジ越しに蓼科山や八ヶ岳を展望。南の耳で周囲の展望を楽しみながら小休止。北アルプスなど遠くの山は霞んでいる。

(左)南の耳。八ヶ岳と車山を望む。(右)八島湿原を見おろす。

北の耳、ゼブラ山と歩いて、最後は八島湿原で花を楽しんだ。ニッコウキスゲもそれなりに咲いていたし、コバイケイソウ、イブキトラノオなどが見られた。稜線上は涼やかな風が吹いてさほど暑さを感じなかったが、八島湿原に下ると暑くなった。それでも晴天の中、花を楽しみながら歩くことができた。八島湿原からバスで上諏訪駅に出て帰途についた。

(左)八島湿原のイブキトラノオ。(右)ニッコウキスゲ。

<アクセス>

往路:上諏訪駅935~1011霧ヶ峰インターチェンジ(アルピコバス:1,500円)

復路:八島湿原1408~1450上諏訪駅(アルピコバス:1,500円)

オリエンテーリング、さくらんぼ大会ダウンヒルミドル競技

オリエンテーリング、さくらんぼ大会ミドル・ディスタンス競技

ヤグルマソウ

奥高尾縦走路 手ぬぐい 横バージョン 新色 オレンジ完成!

6/28(土).29(日)に小仏峠で初売り予定です。

小仏峠御通過の際は、是非お土地より下さい。

宜しくお願い致します。

↓ ↓ ↓

にほんブログ村

西洋コナスビ

【尾瀬】ワタスゲの当たり年!湿原ハイキングと燧ヶ岳登山

鳩待峠~尾瀬ヶ原~燧ヶ岳~御池のルートを電車・バスを使って日帰り登山してきました。

今年はワタスゲの当たり年ということで湿原に咲く大群生が本当に素晴らしかったです。天気も良く、燧ヶ岳山頂からは尾瀬沼や至仏山、新潟方面の雪山も一望できました。

御池ルートの熊沢田代もチングルマなどが咲く花の楽園でおすすめです。

今年も夏山シーズン到来。

前日までそんな気は全然なかったのですが、梅雨の合間の晴れマークを見て尾瀬行きの夜行バスにダメもとで連絡。

空席ありますよ、なんて返されたもんだから慌てて予約してそこからルートを検討。ワタスゲが凄いと聞いていた尾瀬ヶ原は必須として久しぶりに燧ヶ岳も登りたくなったので、群馬から福島へ突き抜けるコースで行ってきました。

バスタ新宿からの尾瀬行き夜行バスに乗車して早朝4時半過ぎに尾瀬戸倉に到着。

最も陽が長い6月とあって、4時台でもすでに明るかったです。

ここから鳩待峠行きのマイクロバスに乗車します。片道1300円、5時半の始発便に無事に乗れました。

30分ほどの乗車時間で6時前に鳩待峠に到着。

日曜日でしたが思っていたほど混雑していなくて、バスも2台くらいで済んでました。

ところで夜行バスって実は久しぶりで、昔ならのび太くん並の速さで寝れたのですが、今回はあんまり寝れずに現地入り。

やや寝不足ながらも、身支度を整えてこちらの登山口からハイク開始。

今日はこの後、燧ヶ岳に登ってそこから福島側の御池に下山するので、もうここには戻ってきません。

入口の標識をしっかり撮っておきます。

鳩待峠からしばらくは平坦な木道ハイキング。

直近だと、尾瀬は2年前の至仏山登山で来ているのでここら辺は久しぶりな景色。

綺麗な清流が流れる森の雰囲気が心地よかったです。

2年前の至仏山と時期はほとんど同じなのですが、その時見た記憶がないのがこちらのコバイケイソウの群生。

この後ご登場いただくワタスゲは当たり年と聞いていたのですが、もしかしたら今年はコバイケイソウも当たり年なのかもしれません。

北アルプス登山が待ち遠しい。

50分ほど歩くと山ノ鼻に到着。

ビジターセンターの他、山荘やキャンプ場もある尾瀬ハイキング拠点の1つです。

今日は前半が尾瀬ヶ原ハイキングで後半が燧ヶ岳登山。前半は途中途中に山小屋が点在しているので、水やトイレの心配もほとんどありません。

山ノ鼻からいざ尾瀬ヶ原の大湿原へ。

正面奥に見えている山が燧ヶ岳ですが、あの麓までひたすら湿原が広がっています。

一口の尾瀬と言ってもその範囲は広いですが、尾瀬と聞いて多くの人がイメージするのはこの尾瀬ヶ原。

雄大な湿原の中に敷かれた木道、これこそ遥かな尾瀬の風景です。

開放感に満ちた空間ですが、先行く人たちの視線は足元に。

早速、姿を見せてくれたのがワタスゲ。

今日の尾瀬行きを決めたのも、このワタスゲが今年は当たり年と聞いたから。全国各地で白いホワホワが絶好調ということで半ば強行で乗り込んできましたが、確かに凄かったです。

しかも、この辺りは湿原入口のほんの序盤。奥に行くにつれて、その群生の規模も増し増しになっていきます。

木道近くにもたくさん咲いているワタスゲ。

間近で見れる真っ白なホワホワが可愛げ。

進んで行くとひときわ目を引いたのがレンゲツツジ。

白いワタスゲの隣で咲く真っ赤な花は存在感強烈です。

このレンゲツツジもちょうど今が最盛期で、所々に群生箇所がありました。

初夏の尾瀬と言えば水芭蕉(ミズバショウ)も有名ですが、こちらはもう終盤という感じ。

まだいくつか咲き残ってくれていましたが、水芭蕉がお目当てあれば5月下旬~6月初旬ごろが良いと思います。

尾瀬の名物と言えば、木道のあちこちに用意されているこの熊よけの鐘もその1つ。

出会いたくはないですが、熊の存在を察知したら鐘を鳴らしましょう。幸い、この日は下山するまで熊とはノータッチで済みました。

進むにつれてどんどん群生の規模を増していくワタスゲ。

これは確かに凄いです。当たり年というのも納得の咲きっぷり。

後ろを振り返ると目の前には至仏山。燧ヶ岳とセットで語られることが多い、尾瀬を代表する山の1つです。

至仏山の注意点として、6月末までは高山植物保護のために山ノ鼻からの登山コースが通行止めになっています。この日もまだ開山前なので、至仏山に登る場合は7月以降に訪れましょう。

進んで行くと池塘も多くなってきます。水が豊かな尾瀬の湿原。

そこら中でカエルがゲロゲロ声を上げてました。

進むにつれてさらに咲き出すワタスゲの大群生。

もはや一番咲いているところがどこなのかわからないくらい、尾瀬ヶ原の広範囲に渡って咲いています。

湿原に咲くタテヤマリンドウ。

ワタスゲ以外にも多くの高山植物が咲いてましたが、全部載せると長くなるので省略。

ワタスゲの群生規模で一番見応えあったのが中盤のこの辺りか。

奥行きが本当に凄くて、遥か彼方までワタスゲのお花畑が広がっている感じ。燧ヶ岳と合わせて見事な景色でした。

レンゲツツジもそこら中に咲いています。

ワタスゲとシーズンが重なるので、白と赤のコラボも素敵でした。

その後もひたすらワタスゲロードを歩いて龍宮小屋に到着。

公衆トイレあります。(協力金100円)

龍宮小屋を過ぎると、燧ヶ岳がいよいよ目の前に迫ってきます。

尾瀬ヶ原の木道路も終点間近。

ワタスゲ鑑賞もあって2時間以上かけてののんびり尾瀬ヶ原ハイキング。

後ろを振り返れば、至仏山もだいぶ遠くに感じました。

木道の終わったところが見晴という山小屋、キャンプ場がひしめく登山拠点。

桧枝岐小屋、弥四郎小屋、尾瀬小屋など山小屋もたくさんあって、しかもどこも綺麗。宿泊すればお風呂に入れるところも多いです。

尾瀬ヶ原入口にあるので、ここでゆっくり一泊して登山やハイキングをするのもありだと思います。私はいまだに尾瀬は全部日帰りで、一度も泊まったことがないのだ……。

ここで前半のハイキング編が終了。

すでに距離としてはだいぶ歩いてますが、ここからガッツリ山登りになるので気合いを入れなおします。

この先、水の補給も満足にできないので、弥四郎清水の水場で2リットル汲んで向かいました。

水が重いぜ……

10分ほど歩くとこちらの分岐に到着。右は尾瀬沼へ抜けるルートで、左が燧ヶ岳山頂へ向かう見晴新道。

左へ向かいます。

ここから本日の登山開始。

山頂までの高低差約1000mほどをガッツリ登って行きます。

燧ヶ岳登山ルートの1つ見晴新道。道中あるのが、この〇合目の標識。

これが良い目安になりますが、先に言っておくと7合目までは展望もほとんどなく、ひたすら登りを強いられるので頑張りましょう。

見晴新道は無駄なアップダウンがほとんどなくて道も比較的明瞭ですが、このルートは泥濘が激しいことで有名。

というか、燧ヶ岳登山のほとんどのルートが泥濘との闘いともいえるくらい足元の泥が凄いです。

幸いここ数日間は晴れだったのでそこまで酷くはなかったですが、雨上がりの特に下山は滑りやすいのでお気を付けください。

このルートは初めて歩くのでどんなもんかと思ってましたが、思っていたよりも整備されている印象でした。

ただ、樹林帯のジメっとした暑さに加えてハエなのかブヨなのか、虫も多くて不快指数は高め。

7合目を過ぎると展望がやや開けてきて、それと同時に雪も出てきました。

この細い雪渓を登って行きます。

初夏の燧ヶ岳はこんな感じで随所に雪が残っているので、7月上旬ごろまではアイゼン必須と思っていた方がいいです。この先、下り方面のルートでも雪渓が残っていて、私もアイゼン(チェーンスパイク)履いての下山となりました。

雪渓を越えると一気に展望が開けて、高山帯の風景に早変わり。

景色は素晴らしいですが、ここまでの登りがかなり辛くてバテバテだったのでここらの岩場で小休止。

何だか身体が暑さに慣れていないような感じ。2Lはさすがに持ちすぎでしたが、いつもよりも水分消費量は多かったです。

山頂が近づくにつれて咲いていたのがミヤマキンバイ。

燧ヶ岳は至仏山に比べると山に咲いている花は少ないですが、それでもお花畑が見れるだけで癒されるってもんです。

こうして11時過ぎに燧ヶ岳に到着。実に12年ぶりの登頂です。

こちらは柴安嵓(しばやすぐら)という呼ばれるピークになります。

燧ヶ岳は双耳峰になっていて、もう1つのピークがあちらの俎嵓(まないたぐら)。

柴安嵓と俎嵓、どちらも漢字が難しいですね。初見じゃ読めません。

標高はわずかにこちらの方が高いです。

山頂からは360℃の大展望!

南側に見えたのがブルーの輝きを放つ尾瀬沼。尾瀬の中でもひときわ大きい池で、あの周りにも花の楽園が広がっています。

奥に見える山は日光白根山とか男体山とか、日光の名峰たち。

こちらは西側の展望。正面には至仏山、眼下には午前中歩いてきた尾瀬ヶ原を一望できます。

あのワタスゲの群生であれば山頂からでもちょっと白く見えるんじゃないかって期待してましたが、さすがに無理でした。

ここからでは確認できないですが、今この瞬間も多くの人があの湿原でワタスゲと戯れているのでしょう。

こちらは巻機山、平ヶ岳、越後駒ヶ岳などの新潟方面の展望。

もうじき7月なのにいまだに雪が多く残ってます。さすが豪雪地域。

梅雨とは思えない貴重な晴れ間で山頂からの展望も見事なもんでした。

軽く休憩して、隣のピークへ移動します。

下っての登り返しで、距離こそそこまでないですが、この時期はこの区間も要注意ポイントです。

出だし早々、雪がガッツリ残っているところがありました。しかもなかなかの急斜面。

部分的でしたが、ビビりで体幹の悪い私はここでアイゼン装着。

鞍部に来ると木道があったのでここで一息。

木道が濡れているところからもわかる通り、この区間も泥濘が激しかったです。

登り返して2つ目のピーク、俎嵓(まないたぐら)に到着。

こちらの方が岩場多めの山頂でした。

俎嵓から柴安嵓を眺める。

山頂直下に雪が残っている部分がアイゼン使ったところ。結構な斜度でもう少し雪が多い時期だと、ピッケルもあった方がいいかもしれません。

南側の展望は先ほどと似たようなものですが、こちらからの方が尾瀬沼を広範囲に渡って見渡せました。

12年前はあの尾瀬沼から長英新道というルートで登ってきましたが、やはりこちらのルートも途中にはぬかるみが激しいポイントがあった気がします。

今回は尾瀬沼へは下山せずに、北側の御池ルートを行きます。

ここも今回初めて歩くところで、右下に見えている湿原がそれはそれは素晴らしい花と水の楽園でした。

ただ、そこに行くまでがなかなか危険。

北斜面なので登りよりも雪の残っている量が多くて、下山早々にアイゼン履きました。

右奥に見えているのは会津駒ヶ岳で、あの山に向かう感じで下って行きます。

ここら辺のトラバース路も雪が溶けてくれていたから良かったものの、最近までは雪に埋まって結構危険な道だったかもしれません。

改めてですが、6月中の燧ヶ岳はアイゼン必須です。

さらに進むと、今回の登山で一番長い雪渓ポイントに出ました。

ここからしばらく雪渓を下って行きます。下りは滑りやすいのと、部分的に雪が不安定になっているので神経使いました。

見えているよりもさらに下まで雪渓が続いているので、そこそこ距離もあります。

こうして雪渓を下りきって樹林帯を抜けると、一転して穏やかな湿原に到着。

ここが熊沢田代。

実は今日の登山で尾瀬ヶ原よりも気に入ったのがこの熊沢田代でした。

ここにもワタスゲがモリモリ咲いていて、そこから眺める燧ヶ岳がまた素晴らしかったです。

さらに傍らにはチングルマの群生もありました。

尾瀬ヶ原では見なかったので、チングルマに出会えただけでもこのルートを歩いた甲斐があります。

毎年この花を見ると、いよいよ夏山到来って感じがするんだな。

美しい池も点在していて、空を映し出すブルーな景色が最高でした。

緊張感強いられた雪渓下り、その先に突然広がる穏やかな湿原風景というのもあってオアシスにさえ感じた熊沢田代。

熊沢田代は強くお勧めしておきます。

ワタスゲロードの木道を行く。

前からこのブログでも語っていますが、こういう横に広くて開放感ある道がとても好きなんです。

スタートは群馬県でしたが、もうここは福島県。東北の山の雰囲気をとても感じます。

立ち去るのが惜しいくらいの素敵な空間でした。

この時間、他に誰もいなくて尾瀬とは思えない静けさ。それも良かったです。

ここから一度樹林帯に入りますが、右下には再び別の湿原が見えました。

次に向かうのがあちら。

樹林帯は熱帯雨林のような暑さでしたが、湿原に出ると吹く風が心地よい。

標高を下げて行くとシャクナゲも咲いてました。

2つ目の湿原に到着。

こちらが広沢田代。例によってワタスゲの群生が広がっていましたが、ここまで来ると若干見飽きてる自分がいるから恐ろしい。

ワタスゲずくしのルートでございました。

登山口までの道はぬかるみよりも岩場が多めで、これはこれでまた歩きづらかったです。

雪渓やここら辺の下りで変に力んだからなのか、翌日以降の筋肉痛がひどいことになりました。このブログを書いている今現在も足がプルプルです。

こうして御池登山口まで下山完了。鳩待峠から御池まで、無事に歩き通せました。

左に見える建物が御池ロッジ、右の建物が山の駅・御池で売店や食事ができます。

バスの時間まで1時間以上あったので、土日限定のカツカレーを頂く。

揚げたてご用意するので15分くらいかかりますと言われて出てきた一品、美味しゅうございました。

御池から路線バスに乗って会津田島駅へ。高速バスタイプの座席で乗客は7割ほどでした。

2時間ほどの乗車時間でしたが、座って早々爆睡したので道中の記憶はほとんどありません。

会津田島駅から特急リバティに乗って東京へと帰りましたとさ。

初夏の尾瀬へ湿原ハイキングと燧ヶ岳登山。

お目当てのワタスゲはもう本当に素晴らしかったです。当たり年というだけあって、凄まじいほどの群生が広がっていました。

尾瀬ヶ原も良かったですが、個人的には熊沢田代がとても気に入りました。

ここはぜひともまた行きたいです。

【日程】

2025年6月22日

【コースタイム】

5:50 鳩待峠

6:40 山ノ鼻

6:50 尾瀬ヶ原

8:30 龍宮小屋

9:00 見晴

11:15 燧ヶ岳(柴安嵓)

11:45 燧ヶ岳(俎嵓)

12:40 熊沢田代

13:30 広沢田代

14:20 御池登山口

千葉都市モノレール

令和七年六月二十二日〜二十五日のななしの日常

オリエンテーリング、ミルフィーユ杯

角間山 …リハビリ登山(群馬県嬬恋村)

レンゲツツジ咲く道から角間山を望む。

登山口(旧鹿沢スキー場下)652-708鹿沢スキー場跡交差(あずまや)-737九十番観音分岐-748角間峠751-819角間山834-852角間峠853-903九十番観音分岐-829登山口

先日、不注意で右肩を負傷してしまった。その右肩はまだ万全ではなく、右肩から右腕にかけて軽い痛みや痺れが残っている。けれど足腰には問題ないので、リハビリがてら軽い山歩きに出かけた。肩に負担をかけられないので、荷はごく軽くして、短時間で。このくらいの山なら何も問題ないけれど、もうしばらくはリハビリかな……。

(左)旧鹿沢スキー場のあずまや。(右)角間峠からの登りで振り返ると湯ノ丸山。

レンゲツツジの季節なので、混み合う湯ノ丸近辺を少しはずして角間山へ。昔の鹿沢スキー場の下の県道路側の駐車スペースに車をとめ、スキー場跡を登って行く。かつてスキー場の食堂があった、あずまやのある平地から先はレンゲツツジが点在。角間峠から大きく折り返しながら登って角間山へ。

(左)角間山山頂。後方は湯ノ丸山・烏帽子岳。(右)遠く富士山が見えた。

猛暑の予報が出ていたが、風もあり時間も早かったためか、爽やかで気持ちよかった。レンゲツツジや白樺の木々を眺めながら、初夏の高原の雰囲気を楽しむことができた。山頂からは富士山や、やや霞んでいたが後立山連峰を展望。途中、すれ違った登山者は12人。さほど登山者が多くないのもよかった。

(左)角間山から後立山連峰を望む。(右)北には四阿山を望む。